今回解説していく通貨はドル円です。日銀は植田総裁の下でも現在の金融緩和策を継続していく方針が明らかになった一方、米国では金融引き締めの長期化 […]

2016年下期から2021年下期にかけて約5年間、ドル円の為替相場は1ドル100円〜115円の間で安定的に推移していた。これは1990年のバブル崩壊後にアップダウンを繰り返してきたドル円相場の市況上、最も長期に渡る安定期であったといえる。

この5年に渡る安定期の間、企業は為替変動リスクを大きく意識することなく事業を営む事ができた。ところが一変、2022年に入ってからの急激なる円安はついに一時1990年来の150円を超えた。

これだけの急激な円安が日本企業の業績に与えるインパクトを調査したところ、業種によって大きく命運が分かれる事態が起きていることが分かった。

当然のことながら円安による悪影響を受け易いのは輸入企業である。これまで仕入れていた海外製品の価格が、たったの1年で約30%値上がりしている。一般的に営業利益率が10%あれば優良企業と言われる中、仕入れ価格が30%高騰すれば、経営が一気に傾く可能性があることは容易に想像できるだろう。

多くの中小規模の輸入企業においては、円安に起因する仕入れ単価の高騰のみならず、燃料価格や物流費、人件費の上昇も重なりコストが上昇する一方で、コスト上昇分を顧客に対して価格転嫁することが難しい状況が続いている。実際に、2022年9月の企業物価指数は前年比+9.7%、消費者物価指数は前年比+3.0%となっており、企業の仕入単価の上昇分を消費者に添加できておらず、これらは企業の大きな負担となっている。

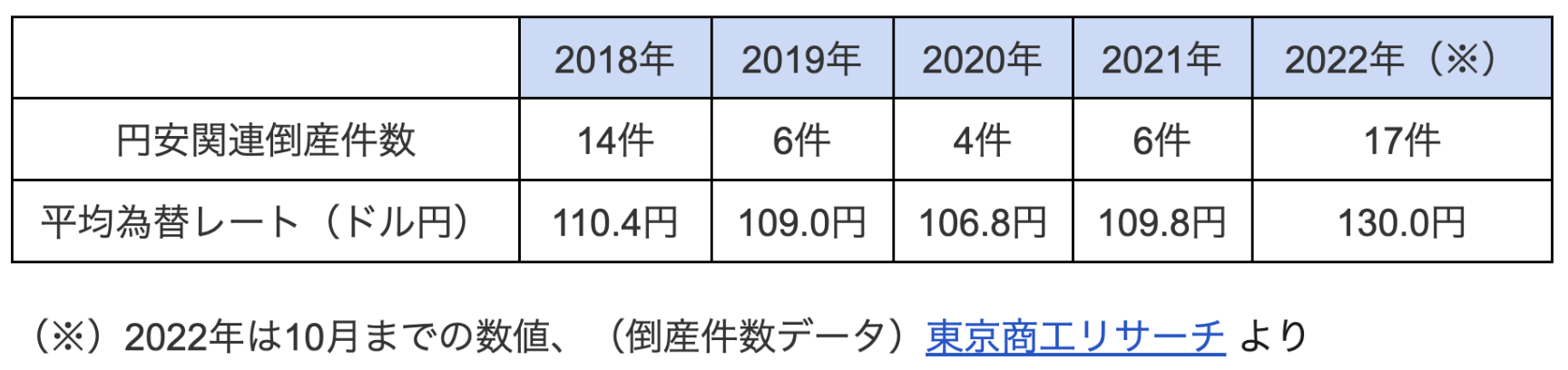

東京商工リサーチ が2022年11月1日に発行したレポートによると、2022年10月の「円安」関連倒産は4件発生。2022年の累計は17件となり、過去5年間で最多であった2018年の14件を上回る数値となったと報告している業種別に見ると、9月の円安関連倒産の5件はすべて卸売業であり、10月の関連倒産の4件のうち2件は一次産業であった。

また、直接的に円安が影響する卸売業のみならず、建設業や運輸業においても燃料価格の高止まり、運転手や作業員などの人手不足が重なり業績への深刻な影響が出ている。運輸業でのコスト増は、他業種における商品の仕入価格の上昇にもつながり、日本全国の多くの業種に波及しかねない状況だ。

今後、現在のような円安水準が長期的に継続するならば、輸入企業のみならず、間接的に影響を受ける企業の業績にも影響は避けられない。

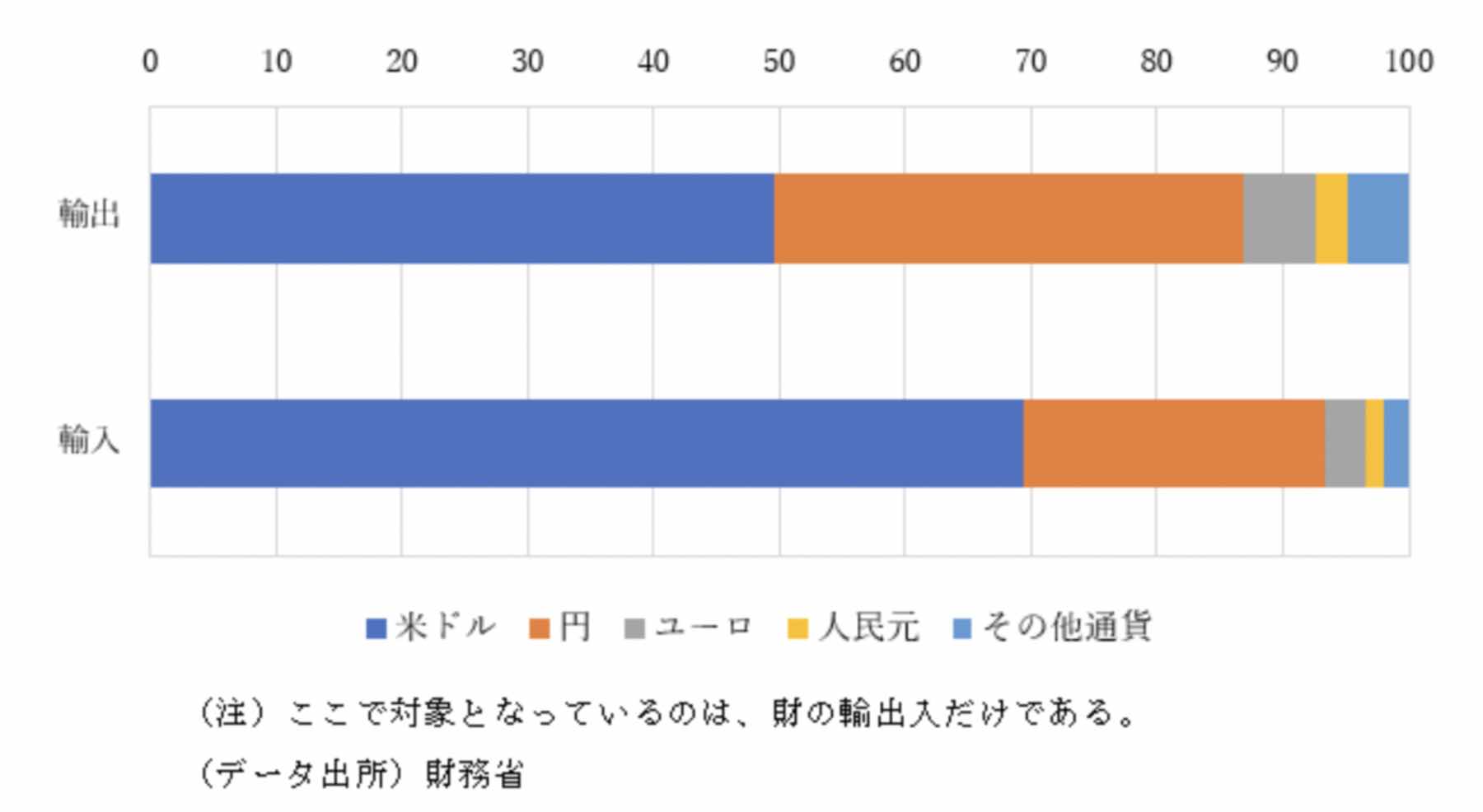

日本のドル建て取引通貨の割合は、輸入の場合の70%に比べ輸出は50%と低いものの(下図参照)、やはり日本全体で見ると輸出企業は円安の恩恵を受けていると言える。

貿易取引通貨(シェア%)

円安の継続による業績面でプラスの影響を受けやすい業種の代表格は輸出企業が多い製造業で、今年に入って特にスマートフォン向け高機能性材料などの非鉄金属や半導体関連の電子材料、自動車メーカーなどが大きく業績を伸ばしている。

トヨタ自動車は1円円安に振れると450億円の営業利益が増えると言われているが、一方で自動車メーカーに部品を納品している企業群は材料調達コストが上がって利益を落としているケースも目立つ。

中小企業の新たなビジネスチャンスとして、急激な円安により改めて注目されている事業領域もある。越境ECだ。IT(情報技術)の発達で翻訳や手続きなどが簡単になったところに急速な円安が追い風となり、中小企業が参入する動きが広がる。貿易企業に対する筆者のヒアリングによると、これまで海外から製品を輸入販売し卸売り販売していた企業が輸出金額を輸入金額に近づけようと精力的に越境ECに挑戦しているケースや、日本ブランドの化粧品やサプリメントを中国向けに販売する部門に対してこれまで以上に力を割く動きが出ている。

経済産業省の「電子商取引に関する市場調査(令和3年度)」レポートによると、2021年の個人向け越境ECの販売額は、中国向けが前年比9.7%増の2兆1382億円、米国向けが25.7%増の1兆2224億円と大きく伸びており、日本が越境ECで各国から輸入している金額の約10倍の規模となっている。

また、米中向けの越境ECの販売額は日本の貿易統計上の輸出額の約1割に相当するまでになっている。この度の大幅な円安トレンドを受けて、越境ECによる輸出が日本の中小企業のグローバル化を後押しする機会になりそうだ。

日本・米国・中国3ヵ国間の越境EC市場規模

2022年初からの急激な円安により、卸売業(輸入商社など)や建設業、運輸業など複数の業種において深刻な業績への悪影響が出ている。その結果、2022年の累計「円安」関連倒産社数は10月末時点で過去5年間最高の17件となり、今後も増加していく可能性が高い。

一方で、製造業を中心とした輸出企業は円安を受けて業績を伸ばしている。欧米との貿易摩擦が起きた1980年代から90年代初頭に比べて現在は、海外での現地生産や海外からの部品調達の比率が増えてたため円安効果が減少しているとはいえ、それでもなお日本経済をトータルに見れば円安メリットがあるという。

それは最近の企業業績をみても裏付けられる。2022年3月期決算はコロナ禍にもかかわらず上場企業の3割が最高益を記録した。上場企業全体では4期ぶりに最高益を更新した。

しかしながら、日本の輸出量の多くは大企業が占めており、中小企業においては輸入企業が輸出企業を大幅に上回る。円安トレンドの現状では、円安で恩恵を受けている大企業の下請の中小企業が、円安による業績悪化に苦しんでいるケースも多い。実際に筆者がヒアリングを行った中小企業のうち、大企業に対して製品を納入している企業の約6割が円安により業績が悪化している事が分かった。

為替変動は海外取引を行う企業にとって業績を大きく左右するリスクファクターだが、年初来の急激な円安は海外取引を直接行っていない企業にも大きく影響を及ぼし始めた。業種ごとに円安の恩恵を受ける企業と損失を被る企業に明暗が別れているが、今後の為替動向次第では、その明暗も逆転する可能性もある。

円安に苦しむ企業経営者の多くが、この急激な変化に対応すべく命懸けて対策を講じ実行している。越境ECに挑戦する企業が増えている事例を見ても、今回の急激なる円安は新たな事業への挑戦や、内部の構造改革に取り組む機会を得ているとも言える。現代の様に社会変化の激しい時代には、やはり市況に合わせて柔軟に変化し続けれれる企業体質がより求められているのであろう。

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!