10月の株式市場は上昇に一段と弾みがつき、日経平均は史上初となる5万円を付けました。AI関連投資に拍車がかかったことや、国内で高市政権が誕生したことによる期待感が相場を押し上げた格好です。

11月に入ると高値警戒感もあってか大きめの下落から始まりましたが、まだ上昇トレンドが崩れたというほどではありません。AIバブルと言われることも増えてきましたが、バブルなのかバブルではないのか、暴落してしばらく経ってから「バブルだったよね」と言われるのが世の常です。日本でも過去に何度かバブルがありましたが、過去はどれほどのものだったのか見ていこうと思います。

過去のバブル

日本で最も有名なのは1989年の不動産バブル崩壊だと思われます。当時は「東京23区の土地価格でアメリカ全土の土地が買える」と言われるほどの状況だったとのこと。筆者はまだ生まれていないので当時の熱狂を肌で感じたことはありませんが、利用価値に乏しい土地を売りつける原野商法が横行したほどです。

筆者の身内がこれに引っかかっており、場所を調べてみたら東北地方の道路わきにある山林でした。今の時代ではそのような山林が儲かると考える人はまずいないと思いますが、当時ではそれにすら期待したくなるほどだったことが伺えます。

※各種データを基に弊社作成(終値ベース)

いま見てもすさまじい上昇と下落ですね。当時は、ブレーキが壊れたように上がり続ける土地価格を抑制するために政府が不動産向け融資を制限したこと、公定歩合(今でいう政策金利)の引き上げがバブル崩壊のきっかけとなりました。

日経平均の割高感を計る指標

その銘柄の割高感、割安感をみる指標として、PER(株価収益率)があります。株取引をしている人であればおなじみの指標ですね。日経平均は225銘柄の株価平均であるため、それらを基に日経平均自体のPERも算出されます。

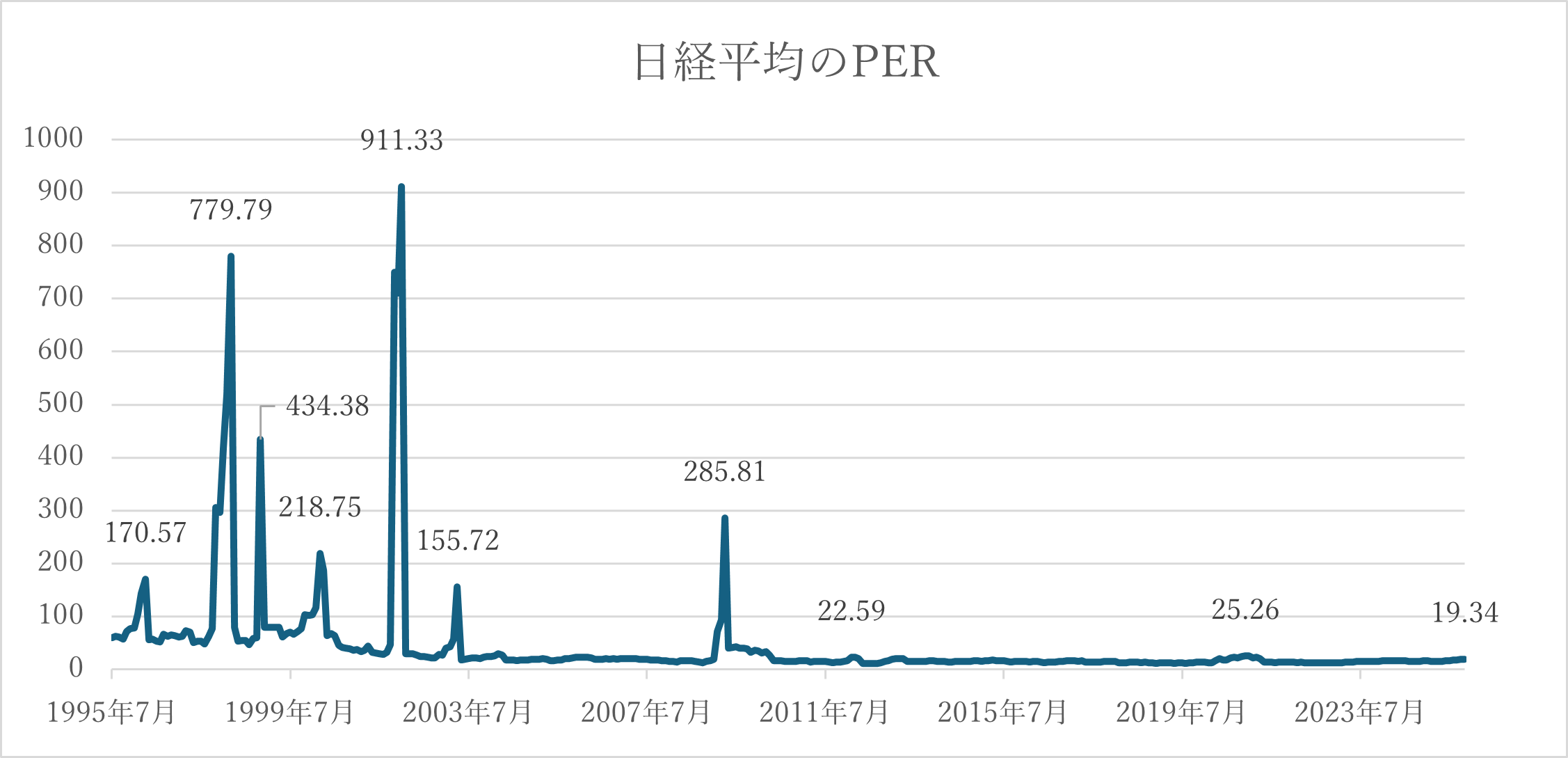

バブルと言われるほどの上昇局面では、さぞかしPERも高かったのだろうと予想できますが、過去のPERをチャートにするとこのようになりました。

※各種データを基に弊社作成(終値ベース)

89年のバブル崩壊時のデータを取得できなかったため95年以降となりますが、なんと3ケタの期間が何度もあったことが分かります。驚異の911倍は2000年ごろのいわゆるITバブルで付けた数値です。インターネットが普及し始めたころで、「ドットコム」とつけるだけで株価が急騰するような状況だったとのこと。

ChatGPTが話題になり始めたころ、「生成AI」「ChatGPT」などのワードがプレスリリースのタイトルに入るだけで急騰したのと同じような感じがしますね。

日本株はバブルなのか?

これだけの急激な株価上昇を見てしまうとバブルなのではないか?といった声も多いですが、このところ上昇が顕著なのはいわゆるAI関連銘柄。半導体やデータセンター、電線、電力設備などが相場上昇のけん引役です。

日本株全部が軒並み高騰しているわけではなく、業績動向などはしっかりと株価に反映されている様子がうかがえます。日経平均はアドバンテストやソフトバンクグループなど一部銘柄の影響度が非常に大きくなっているため、日経平均の上下だけで判断するのは難しいところ。

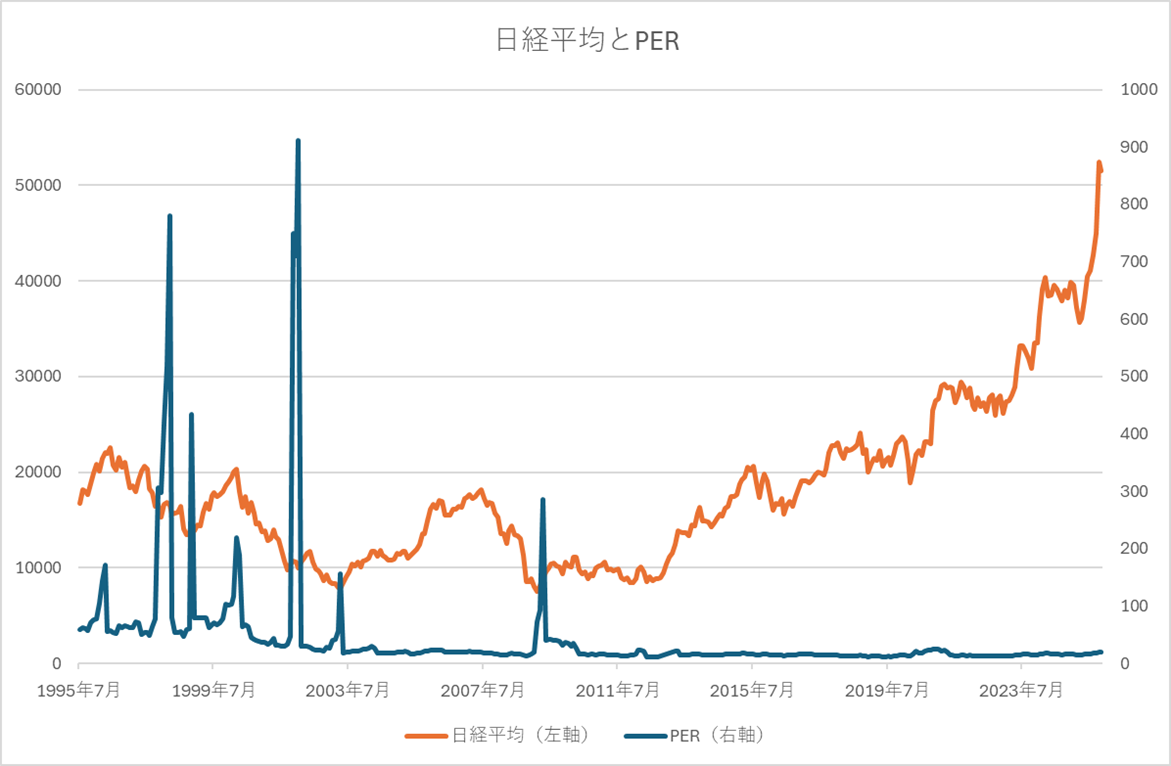

ちなみに、日経平均の推移とPERを同じ時系列でチャートにすると以下のようになります

※各種データを基に弊社作成(終値ベース)

過去のバブル時に比べれば、足元ではPERは19倍前後。過去のバブルには遠く及びません。日経平均を構成する企業の利益が伸びているので、日経平均が上昇してもPERの上昇も過去と比べれば穏やかといえます。仮に過去のバブル並みの上昇となった場合、PER911倍で計算すると日経平均はなんと239万円!

さすがにそれはあり得ないだろうとは思いますが、バブルとはだれが見ても異常言える状況であることは間違いなさそうです。ちなみに、コロナ禍で多くの企業が業績予想を取り下げた際の日経平均PERが25倍程度です。現在の利益予想水準で計算すると66000円くらいになるので、日経平均6万円というのはあり得ないことでもなさそうな印象です。

ただ、主力半導体株などの業績が急激に悪化したり、業績が悪いにもかかわらず日経平均が高値圏を維持する場合はPERがぐんと上昇します。結論としてはまだバブルとは判断できませんが、期待に応えられる業績を出し続けることが前提となりますね。さすがにAIだけで延々と上昇することは難しいと思われるので、新しいテーマが生まれることで株価の上昇基調が続くことを期待したいところです。

【免責事項・注意事項】

本コラムは個人的見解であり、あくまで情報提供を目的としたものです。いかなる商品についても売買の勧誘・推奨を目的としたものではありません。また、コラム中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。

※本記事は2025年11月7日に「いまから投資」に掲載された記事を、許可を得て転載しています。

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!