<テクニカル分析判断> サマリー: ●短期:根強い上昇圧力に上値余地は拡大し「上値模索」継続も、調整圧力も増幅 ●中期:依然根強い上昇 […]

【1/9-1/13のドル円レンジ:129.50~134.77円】

・ドル円は1月9~13日にかけ一段安、特に12日には①日銀の大規模緩和策の副作用報道、②米12月消費者物価指数(CPI)の結果発表を受けて132.45円から128.86円と3.5円超も急落した。

・日銀の大規模緩和策の副作用点検に関する報道は、10年物国債の金利が0.5%を突破が迫る状況下で流れた。1月10日発表の12月東京都区部CPI(変動の大きい生鮮食品を除く総合指数)が前年同月比4.0%と1982年5月以来、40年8カ月ぶりの水準へ上昇。インフレ加速を受け、日銀のイールド・カーブ・コントロール(YCC)がサステナブルではないとの見方が浮上、日銀が緩和策のさらなる修正を余儀なくされるとの観測が流れた。さらに、12日の大規模緩和策の副作用点検の報道がこうした期待を強め、13日には10年物国債の金利は0.5%の上限を突破し0.545%をつけ、日米金利差縮小観測を支えにドル円の下落を招いた。なお、日銀は2022年12月20日、金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅を0.25%→0.5%へ引き上げたばかりで、当時はマーケットに衝撃を与えた(ご参考:日銀がクリスマス前に長期金利変動幅の拡大を決定、ドル円は急落)。

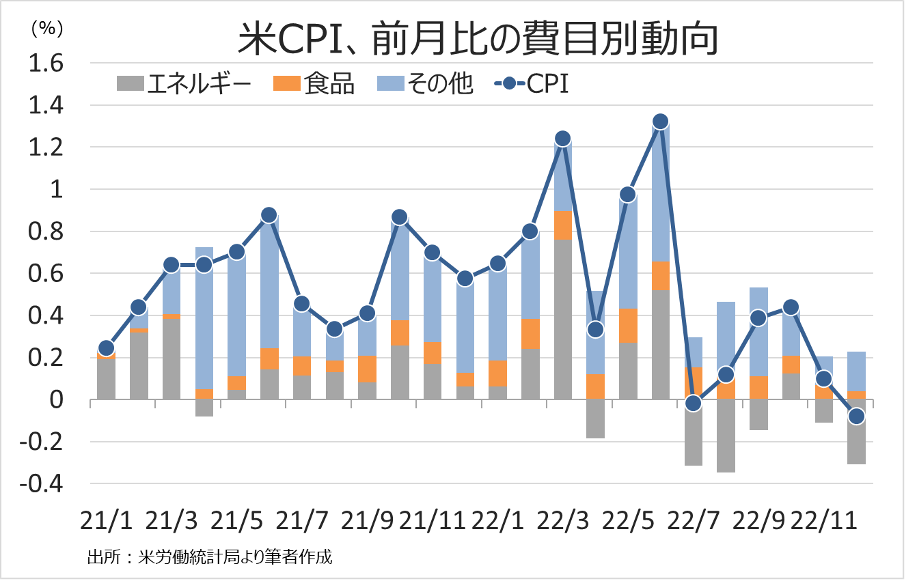

・12日にはもうひとつ、ドル円を押し下げる材料が確認された。大注目された米12月CPIは前月比0.1%の下落と、新型コロナウイルス感染拡大を受け経済活動が停止状態にあった2020年5月以来のマイナスを記録。前年同月比も6.5%と、2021年8月以来の低い伸びとなった。市場予想通りインフレが減速した結果、ドル円はNY時間で下げ幅を拡大した。

チャート:米12月CPI、エネルギーが押し下げ2020年5月以来のマイナス

・13日には、前述したように本邦10年物国債の金利が長期金利の変動幅上限の0.545%と超えた上、米1月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値で1年先インフレ期待が4.0%と2021年4月以来、約2年ぶりの水準に低下。ドル円は128円台を割り込み、一時127.45円と2022年5月以来の水準までドル安・円高が進んだ。

・FF先物市場は、米12月CPIと米1月ミシガン大消費者信頼感・速報値の1年先インフレ期待の低下を受け、引き続きターミナル・レートを22年12月FOMCでの予想中央値5.0~5.25%以下の4.75~5.0%を織り込む。ただ、インフレ期待の低下を背景として消費者信頼感指数自体は上昇したため、利下げ転換は従来の11月から12月へ後ろ倒しされ、今年1回を見込む。

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!